7月9日下午,厦门医学院“畲乡医韵健康行,厦医筑梦民族亲”实践队穿行于观里村湿漉漉的石板巷陌,追寻革命先辈曾驻留的印记,触摸那烙印于岁月深处的峥嵘。七月的骤雨不期而至,冲刷着这座古老的村落。雨水沿着沧桑斑驳的土墙静静漫流,村庄在滂沱雨幕中沉静伫立,周身弥漫着时光淬炼出的、铁铸般的肃穆。雨点敲击青瓦,溅起声声清响,恍若老式黑胶唱片流淌出的旋律,轻旋着革命往事的微尘。这场突如其来的大雨,为队员们探索观里革命旧址的行程,浸染了一层深沉的悲怆色彩。

图为实践队参观的观里村红色遗址建筑。詹慧供图

一、烽火记忆:红色基因在古村肌理中流淌

在村口那座曾作为临时指挥部的百年畲寨前,撑着油纸伞的村民导游掀开了一段尘封的往事——抗战时期,闽东特委书记阮英平曾在此与畲汉群众结下生死情谊,却在一次突围中因误信不良村民的假意收留,惨遭设计陷害壮烈牺牲。"阮书记当时化名李老板,带着队伍在山里打游击,常常把缴获的粮食分给断炊的乡亲。谁能想到,最后竟是被不良村民出卖......"导游的声音在雨幕中颤抖,手中的伞随着动作微微晃动。实践队的队员们屏息凝神,霎时,天地间唯有雨水顺着伞骨滑落的声响,仿佛成了历史悲怆的回响。

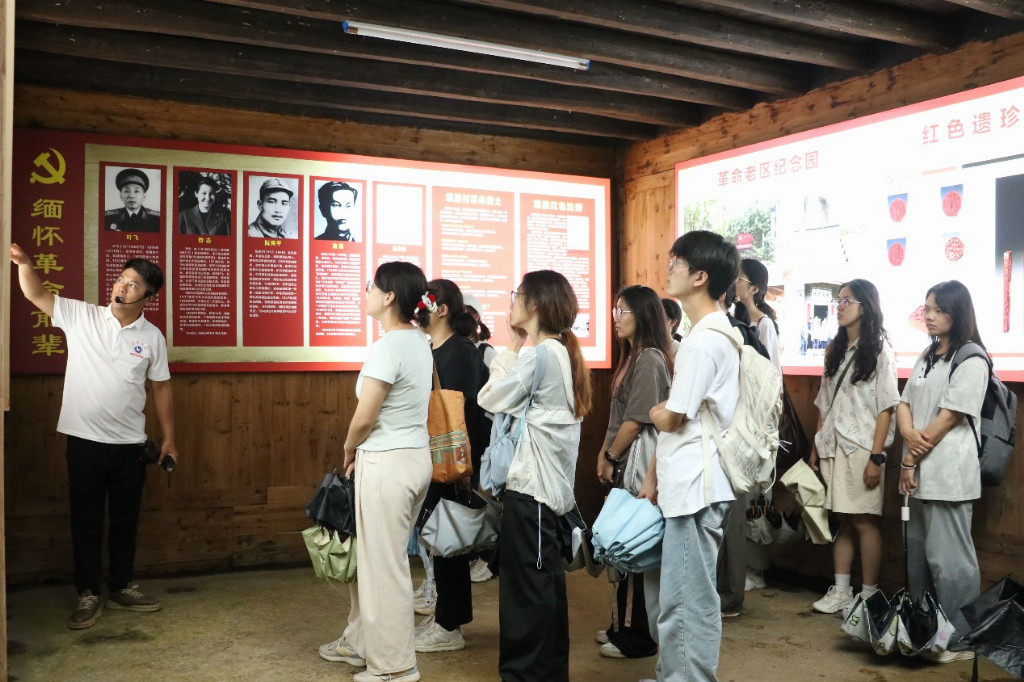

图为实践队聆听观里村红色遗址讲解画面。黄晨菲供图

这种舍生忘死的崇高精神,在观里村人民的不懈奋斗中薪火相传。作为历史上中央安德县委与苏维埃政府的驻地,观里村人民在烽火岁月里以生命护卫革命火种;及至新中国成立,他们又转身成为建设家乡的“领路人”。面对挑战,他们从未退缩,而是立足乡土,紧抓党的富民政策机遇,依托毗邻镇区的便利,精耕细作于茶产业与第三产业,逐步探索出一条多元化经营、全方位发展的致富新路。上世纪九十年代,甘棠地区造船业勃兴,为观里村开辟了崭新机遇。凭借紧邻全国性民间船舶修造基地、坐拥丰富造船修船人才的优势,村里组织技术能手成立班组进入船厂务工,村民收入由此实现稳步提升。

医者的战场,从来不止于手术刀与伤口的交锋。阮书记用生命教会我们,守护的代价可能是鲜血,但即便如此,也不能熄灭心中的光。

图为实践队聆听观里村红色遗址讲解场景。黄晨菲供图

二、精神传承:苏区"五老"精神的当代回响

实践队特意走访了苏区"五老"后代,在雨雾氤氲的古村院落里,于长辈们的追忆中触摸八十年前的烽火余温。那些藏在家族叙事里的抗争细节,让抗战不再只是教科书上的宏大叙事,而成为可感可知的生命印记。

图为实践队采访“五老”后代场景。黄晨菲供图

在"五老"精神的浸润下,观里村形成了独特的治理密码:

忠诚敬业熔铸村治根基,村两委廿载坚守,以30万元财政资金铺就“初心步道”,串联6处红色地标,红色议事厅里老党员议政,推动12公里村道硬化与古厝修缮,苏区作风薪火传。

关爱后代织就传承纽带,教育奖励制度培育90余名学子考入高校,文明新风润古村;

务实创新激活振兴引擎,梯田变茶苗基地,年出圃1亿株占全省35%,智能大棚助村财增收48万元,获评省级示范村;

无私奉献浸润乡风文明,管护3处旧址、修17处标语,村民捐11栋老宅改教育基地,自筹15万元铺“红军路”,革命精神绽新辉。

图为实践队聆听观里村红色遗址讲解场景。黄晨菲供图

这份由“五老”后人代代相传的历史记忆,在抗战胜利八十载之际,其价值愈发厚重。它深刻启示了身为医学生的我们:一袭白衣所承载的使命,不仅在于抚平病患的创伤,更在于接续那份“因守护而无畏”的精神精魂——正如昔日革命者以血肉守卫故土,我们亦需凭借仁术与仁心,捍卫生命的圣境。对于当代青年,它更是振聋发聩的启示:八十年后的时代“接力”,无须再现战场上的金戈铁马,但当以在各自平凡疆场上的恪尽职守与奋发有为,让红色基因在这片新生的沃野之上,抽枝散叶,生生不息。

图为实践队在观里村红色遗址前合影。黄晨菲供图

供稿人:黄晨菲、邹慧燕、李怡静、许瑛琪、陈浚鑫、钟雨岑、林烨鑫、李寒煊、柯琳欣、詹慧、阮诗涵、蒋裕冰、彭宇悦、黄思媛