福建霞浦沙江村,一座依海而建的古老村落,孕育了悠久的渔耕文化。2月7日,福州大学物理与信息工程学院“赓续海洋文化,数字助力发展”实践队走进沙江村的渔耕书院,探寻这片土地上深厚的文化底蕴与乡村振兴的崭新实践。

一、渔耕书院:岁月沉淀的文化瑰宝

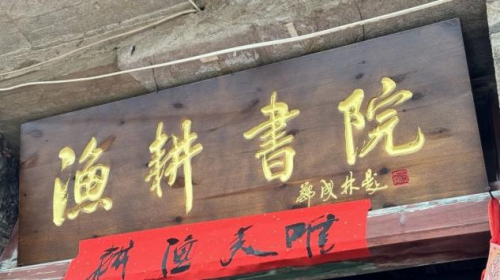

“这是我父亲雕的。”俞文斌拿起一根木雕船锚,向实践队的同学们展示。这根船锚雕刻得细致入微,木纹中藏着一位老渔民大半辈子的风浪与岁月。俞文斌,沙江村人,曾是天涯财经论坛第一代版主。2021年,他回到家乡创办了渔耕书院,致力于保护和传承沙江村的渔耕文化。渔耕书院由旧屋改造而成,陈列着历经三十年风霜的泥马、补着破洞的鼓篓……这些老物件,有的是村里人搬家时遗落的,有的是被随意丢弃的“垃圾”,却被俞文斌一一捡回,珍藏在书院的各个角落。在他眼中,这些不是垃圾,而是浪花与时光携手书写的鲜活史书,承载着沙江人世代相传的记忆。

霞浦市沙江村渔耕书院

二、近海而渔:勤劳致富的生动实践

“我们沙江人,祖祖辈辈都靠海吃饭。”俞文斌指着一个缩小版的竹筏模型,娓娓道来。正是依靠着这样看似简陋却十分实用的工具,沙江人在这片海域养殖海蛎,辛勤劳作。海蛎干远销各地,沙江人盖起了一间又一间房屋。竹筏见证了沙江人的勤劳致富,也承载着这片土地上世代相传的奋斗精神。

三、因海而画:艺术与生活的完美交融

渔耕书院中展示了许多具有海洋特色的艺术画作。

俞文斌讲解螃蟹拓印画

“要让螃蟹乖乖‘作画’,得先饿它几天。”俞文斌笑着展示一幅蚕丝拓印画。被饿了许久的螃蟹不再挣扎,却也不失灵动,它们滚上墨水,被拓在蚕丝纸上,留下独特的痕迹。

俞文斌讲解芦苇画

芦苇剪影也是书院的特色展品之一。在沙江,随风摇曳的芦苇不仅是《诗经》中的浪漫意象,更是当地人民眼中的艺术素材。煮熟后的芦苇剪贴在黑色纸面上,黑金交映,简约中透出一种令人惊艳的美感。

精致的贝雕画

贝雕画则展现了沙江人对美的追求。旧时的床围栏上常饰以贝雕画,古朴却不失精致,象征着渔人的审美追求。俞文斌说:“这是贝雕画,就算要扔掉旧床,也要先将这些画拆下来。”

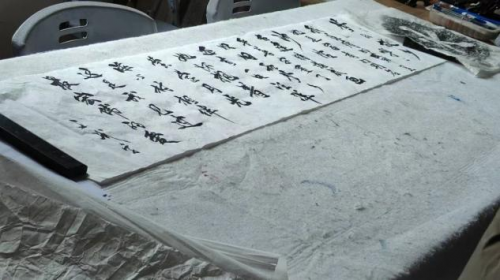

四、咏海而诗:海洋滋养的诗意生活

渔耕书院书桌上的一首小诗

“我贫瘠的世界里,她是富有的别名……”渔耕书院的书桌上摆放着一首隽永的小诗。海洋不仅滋养了沙江人的生活,更滋养了他们的艺术基因。咏海成诗,海洋哺育的孩子成了诗人,沙江也得到了一个美丽的称呼——“诗湾”。在这里,海洋文化与诗意生活完美交融,成为沙江人精神世界的重要寄托。

五、两个故事:劳动智慧与时代机遇

沙江壮观的海带竿景观

走进渔耕书院旁的诗湾公园,远处的壮观景象令人惊叹。成千上万的竹竿斜插在滩涂中,这并非有意为之的艺术装置,而是一种兴起于千禧年的海带晾晒技术。经过不断改良,它不仅成为一道独特的风景线,更体现了劳动人民的智慧。S湾摄影点或许是沙江更为人熟知的景点。起初,一位渔民因插海带竿的位置不够,无奈将其插成了S形,却意外成就了一个知名景点,推动了沙江村旅游经济的发展。渔耕书院中还陈列着一幅连家船上岸的老照片。曾经“三代一条船”的连家船民们,在时代洪流中上岸,告别了漂泊不定的生活。他们用双手在土地上创造出美好的未来,而连家船民的渔耕文化也在新时代中得以延续。

渔耕书院中连家船上岸的老照片

六、新渔人的星辰大海:乡村振兴的崭新实践

俞文斌设想在沙江打造一个传统村落博物馆,以文化为引领,带动旅游产业发展,助力乡村振兴。他希望产业支持能打破乡村空心化,吸引人才回流,完善乡村振兴的产业链。“大学生应该返乡当基层干部,用专业所学助力乡镇发展,带动整个乡镇改革。”俞文斌说,“创新并非推倒重来,而是把祖辈的智慧装进新时代的容器,将渔耕文化的锚稳稳扎进时代的深水区。”

实践队成员采访俞文斌(左一)

如今,沙江村的乡村振兴之路越走越宽。浪涛依旧,但奔向大海的方式早已不同。“万里波涛一片心,且看新渔人再启航。”在新时代的征程中,沙江人正以文化为笔,书写乡村振兴的壮丽篇章。(作者:吴余婷、彭可鑫)